Storia delle mafie – Cosa nostra

Le origini della mafia

La nascita della mafia deve essere collocata intorno alla metà del XIX secolo, in un tempo corrispondente alla formazione dell’Italia unita. In questo periodo incominciano a rivelarsi le manifestazioni caratteristiche del fenomeno – specie quelle di tipo delittuoso – e si evidenzia, con sempre maggiore chiarezza, quella connotazione specifica della mafia che è costituita dall’incessante ricerca di un collegamento con i pubblici poteri.

Ma non per questo la mafia non ha radici ancora più lontane. Non dobbiamo dimenticarci che la storia della mafia si intreccia con le vicende del popolo siciliano, ed in particolare della Sicilia occidentale, proprio in quanto sono queste vicende che hanno creato le promesse del fenomeno mafioso ed è nell’ambito più vasto della storia della Sicilia che i mafiosi hanno svolto un proprio ruolo, spesso significativo.

Nessun popolo, si può dire, ha subito, come quello siciliano, vicende così travagliate, e nessun popolo ha vissuto esperienze altrettanto angosciose a contatto con civiltà diverse, tutte interessate a lasciare nell’isola occupata l’impronta della propria presenza. La Sicilia è stata terra di sbarchi, partendo da quelli più antichi dei fenici fino a quello degli anglo-americani nel 1943: in tutte queste vicende le popolazioni locali sono state costrette, nei modi più vari, e qualche volta con la ricerca di un compromesso, a difendersi dalle prepotenze e dalla volontà di conquista degli invasori.

Tutte le dominazioni che si succedettero nell’isola non furono in grado di esercitare con incisività il proprio potere sulle popolazioni locali. La Sicilia, infatti, non fui mai un territorio coloniale totalmente dominato e sfruttato.

La lontananza e la debolezza delle dinastie dominanti ebbero come naturale conseguenza la dilagante, sfrenata indipendenza delle potenze locali, interessate a accrescere, con ogni forma di vessazioni e di angherie, la propria posizione di privilegio.

Il fenomeno risultò più accentuate a Palermo e nella Sicilia occidentale, questo perché Palermo, e in genere nella Sicilia occidentale, l’incapacità costituzionale dei governi centrali di far sentire la propria presenza nell’isola favorì un rafforzamento non degli organi ufficiali del potere, ma del potere privato dei singoli o di gruppi che avevano tutti i caratteri di veri e propri “clan”. Da qui nasce una posizione di privilegio e di dominio per le potenze locali, e specialmente par i baroni, quest’ultimi proprietari di fondi feudali i quali riuscirono per lunghi periodi ad esercitare di fatto un’influenza decisiva sullo sviluppo e sulle stesse condizioni di vita dei siciliani.

In effetti, la difficile situazione economica dell’isola, e in particolare l’espansione della popolazione rurale senza terra e la conseguente eccedenza della manodopera, consentivano ai ricchi proprietari una politica vessatoria nei confronti dei contadini e degli stessi mezzadri. Tra l’altro, il signore poteva imporre ai contadini non solo l’obbligo di coltivare la terra e la consegna dei prodotti, ma anche diverse e numerose prestazioni personali a cui erano talora sottoposti non solo il coltivatore, ma anche sua moglie e i suoi figli. La precarietà delle condizioni di lavoro faceva del proprietario il “sovrano” della vita del mezzadro o della vita del bracciante; ma nono0stante questa situazione, a causa dello stato di insicurezza e delle continue violenze che caratterizzavano nel medioevo la vita sociale, anche molti liberi proprietari, specialmente i più deboli, preferirono abbandonare la propria condizione per rifugiarsi nella servitù feudale, affidando al barone se stessi e la propria terra.

A questi aspetti peculiari della società feudale siciliana se andò aggiungendo, col tempo, un altro ancora più caratteristico, quello dell’assenteismo, sempre più accentuato, dei baroni, che preferivano vivere in città, piuttosto che rimanere in campagna e occuparsi in proprio della coltivazione della terra. Per concedersi il lusso di una vita comoda e spensierata a Palermo, i ricchi feudatari non esitavano ad affidare l’amministrazione e la coltivazione della terra a i grandi locatari, che sarebbero diventati i gabellotti per antonomasia. Quasi sempre i gabellotti pagavano il canone in denaro e in anticipo ed è proprio questa circostanza che finì per trasformarli in pratica nei veri proprietari della terra. Di fronte ai contadini, i gabellotti prendevano il posto dei feudatari ed erano legittimati ad esercitarne tutti i diritti, con la conseguenza che la loro posizione si rafforzava anche nei confronti dei proprietari.

In questo modo, con l’esercizio di una funzione di mera intermediazione, i gabellotti si mettevano in condizione di realizzare consistenti profitti, da una parte sfruttando i contadini, dall’altra contestando, in forme crescenti, i diritti dei proprietari e venendo meno, con frequenza sempre maggiore, all’obbligo di pagare canoni corrispondenti alle rendite della terra.

I baroni si mostravano soddisfatti della propria posizione.

Inoltre, fin dai tempi più antichi, per proteggere sé stessi e i propri beni contro le pretese dei contadini dipendenti presero l’abitudine di circondarsi di “bravi” armati, che venivano così a formare un vero esercito personale.

Naturalmente, venivano reclutati come “bravi” individui coraggiosi e spregiudicati, che spesso avevano conti in sospeso con la giustizia, e che perciò si mettevano al servizio dei proprietari feudali, in cambio dell’impunità e della protezione che ne ricevevano. Nemmeno l’istituzione delle compagnie d’armi dissuase i proprietari dalla consuetudine di assoldare personale con il compito specifico di sorvegliare i campi. Con il tempo, i guardiani presero il nome di campieri, ebbero come capi i “soprastanti” e furono organizzati in forme paramilitari; divennero così lo strumento dei soprusi e delle sopraffazioni dei proprietari sui contadini e sul ceto borghese.

Per evitare le loro vessazioni, i coltivatori presero l’abitudine di pagare ai campieri veri e propri tributi, anche in natura, e di riconoscere a loro favore diritti di vario genere (il “diritto di cuccia”, il “diritto del maccherone”), non diversi, nella sostanza, di quello che sarebbe stato il pizzu nella subcultura mafiosa.

D’altra parte, l’assenza di un potere centrale efficiente favoriva i peggiori arbitri del ceto dominante, consentendo tra l’altro ai padroni di esercitare la giustizia punitiva e di lasciare ai loro “bravi” o campieri il diritto di spadroneggiare nelle campagne al riparo di un’impunità praticamente assoluta.

Nel 1812, sotto l’influsso delle forze d’occupazione inglesi, fu abolito il feudalismo e la Costituzione di quell’anno decretò l’abolizione di «tutte le giurisdizioni baronali» e delle «angherie e parangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile». Si consentì inoltre la vendita dei fondi feudali, ma la disposizione ebbe soltanto l’effetto di favorire il passaggio della terra dalle mani degli aristocratici in quelle dei gabellotti, e cioè del nuovo ceto intermedio che si era venuto creando nel corso degli anni; non determinò invece la fine del latifondo, e di conseguenza non riuscì a modificare nella sostanza i rapporti esistenti tra i proprietari, coloro che coltivavano e quelli che sorvegliavano.

Lo Stato non riuscì a farsi accettare dalla morale popolare.

Già nel 1838, il Procuratore generale di Trapani Pietro Calà Ulloa in un suo rapporto al ministro della Giustizia, aveva individuato che: Non vi ha quasi stabilimento che abbi dato i conti dal 1819 a questa parte, non ospedale o ospizio che avendoli dati li abbia visti e discussi; così non vi è un impiegato in Sicilia che non si sia prostrato al cenno di un prepotente o che non abbia pensato a tirar profitto dal suo ufficio. Questa generale corruzione ha fatto ricorrere il popolo a rimedi oltremodo strani e pericolosi.

Il termine “mafia”. L’origine, il significato

Non esiste ancora una spiegazione convincente sull’origine del termine «mafia».

Il giurista e scrittore Vittorio Frosini lo fa risalire alla tribù araba Ma afir, che governò la città di Palermo nel periodo della dominazione musulmana. Altri studiosi lo rapportano all’arabo mahìas (spavalderia, orgoglio, prepotenza) oppure a màha (mafa), le immense cave di pietra dove si rifuggivano i saraceni perseguitati.

Secondo molti studiosi, comunque, la prima volta che la parola mafia venne pubblicamente riferita a un’associazione di delinquenti fu nel dramma popolare di Giuseppe Rizzotto «I mafiusi di la Vicaria di Palermo» rappresentato a Palermo nel 1863 e replicato successivamente in tutta Italia con grande successo.

L’opera teatrale descriveva le bravate di un gruppo di detenuti delle carceri palermitane (allora note con il nome di Vicania) e metteva in evidenza come essi godessero di uno speciale rispetto da parte dei compagni di prigione, appunto perché mafiosi, membri come tali di un’associazione a delinquere, con gerarchie e con specifiche usanze, tra le quali veri e propri riti di iniziazione.

In precedenza, il termine mafia veniva usato in Sicilia e anche in altre regioni d’Italia con significati diversi. Così, in Toscana, la parola significava «povertà» o «miseria», mentre in Piemonte con l’analoga espressione «mafium» s’indicavano gli uomini gretti. In Sicilia, invece, e specialmente nel palermitano, prima della commedia di Rizzotto, la parola mafia veniva impiegata nel senso di audacia, arroganza, o di bellezza, baldanza e, attribuita ad un uomo, stava ad indicare la sua superiorità, donde – scrisse Pitrè – «l’insofferenza della superiorità o peggio ancora della prepotenza altrui».

Successivamente, quando la parola fu definitivamente collegata al fenomeno sociale che oggi va sotto il nome di mafia, non mancarono i tentativi degli studiosi per individuarne l’etimologia più lontana.

Un’altra teoria invece fa risalire la parola al termine arabo «malia» (che si pronuncia mafia), e con il quale si indicavano le immense cave di pietra, in cui si rifugiavano i saraceni perseguitati e che offrirono poi ricetto, al riparo dalla polizia, anche ad altri fuggiaschi. In particolare, in queste cave di pietra si sarebbero rifugiati nel 1860 a Marsala i simpatizzanti di Garibaldi, per attendere nelle «mafie» l’arrivo di colui che li avrebbe liberati dall’oppressione borbonica, così che taluni li avrebbero chiamati «mafiosi», cioè gente delle mafie.

Il problema etimologico comunque è di scarso rilievo ai fini che qui interessano. È più importante sottolineare che, dopo la rappresentazione del Rizzotto, e quindi all’indomani dell’Unità d’Italia, la parola cominciò ad essere usata, a tutti i livelli, solamente per designare quei caratteristici fenomeni di delinquenza o più genericamente di devianza sociale che andavano allora emergendo e che negli anni successivi avrebbero assunto contorni sempre più netti. Presto il termine penetrò anche nel linguaggio burocratico e secondo gli storici i primi documenti ufficiali in cui venne usato nel senso indicato furono un rapporto del 25 aprile 1965 del prefetto di Palermo, Filippo Antonio Gualtiero, al Ministro dell’interno e i rapporti riservati che in quello stesso anno vennero inviati al prefetto Gualtiero da diversi informatori.

Nel suo rapporto, il prefetto Gualtiero indentifica esplicitamente la mafia con «una associazione malandrinesca» e sottolinea inoltre come la sua caratteristica peculiare fosse ravvisabile nell’esistenza di stretti collegamenti tra i mafiosi e i partiti politici. La precisazione ovviamente ha soltanto una finalità pratica, quella di favorire, attraverso un’operazione di polizia, la penetrazione in Sicilia dell’ideologia e della prassi moderata di governo. Secondo Gualtiero, infatti, la mafia aveva rapporti con i gruppi borbonici ancora operanti in Sicilia e con i gruppi garibaldini d’opposizione e perciò combattere l’organizzazione delittuosa significava in definitiva reprimere ogni forma di ribellione e in particolare screditare il passato patriottico e i motivi ideali che animavano sulla sinistra il partito garibaldino. Ma il rapporto del prefetto Gualtiero, anche se si presenta come un tentativo di distorsione a scopi politici di orna dolorosa realtà sociale (negli anni successivi se ne troveranno esempi analoghi e forse più significativi), conserva tuttavia un preciso valore storico, appunto perché documenta, l’avvenuta nascita di quel fenomeno extralegale di violenza criminosa quale è la mafia siciliana.

La struttura di Cosa nostra

A seguito delle risultanze investigative e della ricostruzione giudiziaria, si può affermare che cosa nostra è un’organizzazione criminale segreta, avente una struttura di tipo piramidale-verticistico, disciplinata non da regole scritta, ma tramandate oralmente.

Il punto centrale dell’impianto accusatorio su cui si basa il maxiprocesso contro Cosa nostra, sono le dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta, attraverso le quali viene finalmente ricostruita, con dovizia di particolari, la struttura di cosa nostra:

La vita di Cosa Nostra (la parola «mafia» è un termine letterario che non viene mai usato dagli aderenti a questa organizzazione criminale) è disciplinata da regole rigide non scritte ma tramandate oralmente, che ne regolamentano l’organizzazione ed il funzionamento (nessuno troverà mai gli elenchi di appartenenza a Cosa Nostra né attestati di alcun tipo, né ricevute di pagamento di quote sociali), e così riassumibili, sulla base di quanto emerge dal lungo interrogatorio di Buscetta.

La cellula primaria è costituita dalla «famiglia», una struttura a base territoriale, che controlla una zona della città o un intero centro abitato da cui prende il nome (famiglia di Portanuova, famiglia di Villabate e così via).

La «famiglia» è composta da «uomini d’onore» o «soldati» coordinati per ogni gruppo di dieci da un «capodecina», ed è governata da un capo di nomina elettiva, chiamato «rappresentante», il quale è assistito da un «vice capo» e da uno o più «consiglieri»

L’attività delle «famiglie» è coordinata da un organismo collegiale, denominato «commissione» o «cupola», di cui fanno parte i «capi-mandamento» e, cioè, i rappresentanti di tre o più famiglie territorialmente contigue.

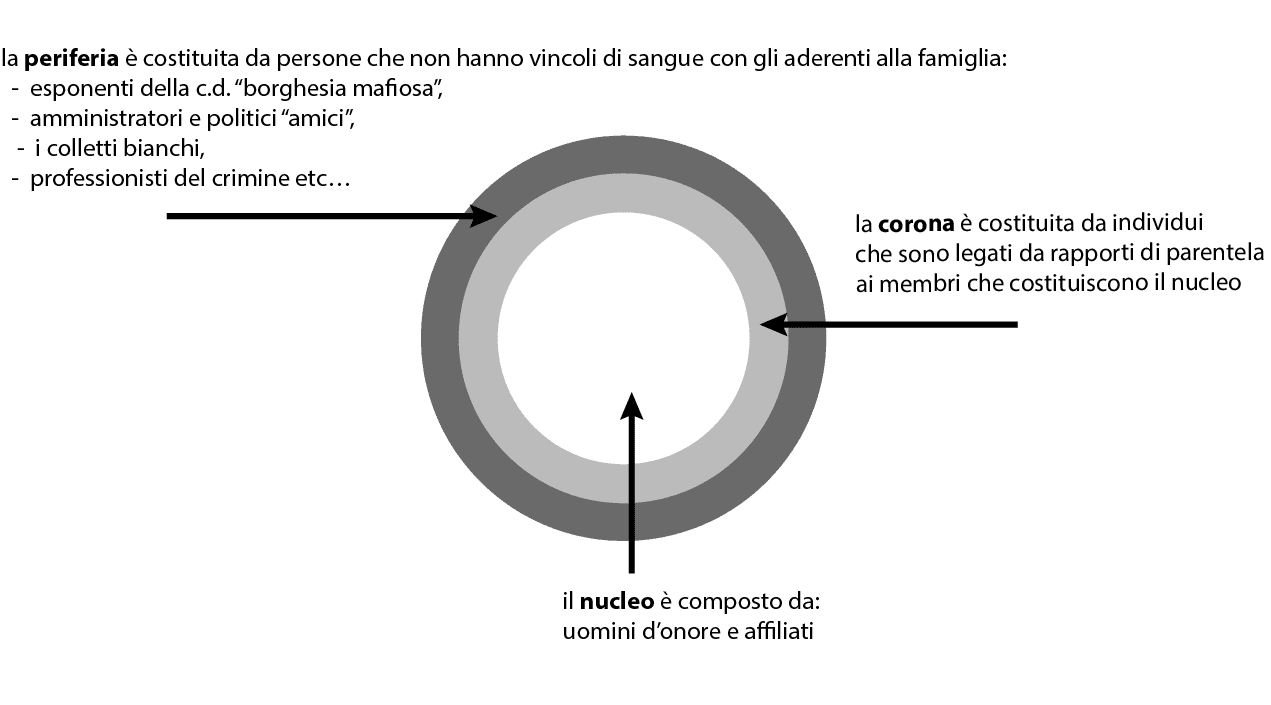

Per quanto riguarda le unità costitutive di cosa nostra gli studi in merito parlano chiaramente della cosca (o famiglia) come di una struttura circolare nella quale si individuano tre livelli: il nucleo, la corona e la periferia.

In particolare, il nucleo della cosca rappresenta l’ambito più coeso e ristretto. Ne fanno parte i cosiddetti uomini d’onore, iniziati (mediante una cerimonia rituale e arcaica) che hanno accesso potenzialmente a tutte le informazioni e le possibilità di carriera interne alla famiglia, e gli affiliati, che pur non essendo stati sottoposti a un’iniziazione formale collaborano a tempo pieno alle attività della cosca, sia lecite che illecite, e ne rappresentano parte integrante anche se il loro accesso alle informazioni è limitato. Il rapporto tra uomini d’onore e affiliati è molto stretto: le due categorie, infatti, si trovano in continua osmosi, visto che è tra le file dei secondi che vengono scelti i nuovi soldati della cosca. Questo «salto criminale» è diverso per ogni famiglia, e naturalmente incide nei criteri di selezione la pressione investigativa che al momento viene esercitata sul gruppo. Il connotato degli uomini d’onore è il prestigio, che consente di esercitare il comando su chi è sottoposto e di influire sulla collettività. La struttura nella quale sono inquadrati è invece di tipo militare, diversificata in relazione alle funzioni criminali che bisogna adempiere. Per gli omicidi considerati «normali» vengono utilizzati singoli uomini d’onore delle famiglie interessate senza particolare qualificazione, mentre quando si deve procedere a delitti di particolare delicatezza (ad esempio altri uomini d’onore o personaggi di rilievo) sono utilizzati dei veri e propri quadri militari specializzati, composti per l’occasione da killer rigorosamente selezionati e dotati di particolari requisiti criminali. A questi viene dato il nome di gruppi di fuoco, e sono costituiti da elementi dei vari mandamenti.

L’incessante repressione cui è stata sottoposta nel tempo cosa nostra e il numero sempre maggiore dei collaboratori di giustizia hanno portato alla definizione di criteri di reclutamento più severi e alla costituzione di famiglie piccole ed estremamente unite, che tendono a differenziare in modo ancora più netto il proprio personale da quello degli altri gruppi mafiosi siciliani. È necessario, comunque, che il nucleo comprenda membri sufficienti a gestire le attività illecite e ad assolvere alla funzione di deterrente militare indispensabile per poter governare il territorio, scoraggiando eventuali gruppi criminali avversari. Veniamo quindi alla corona, che è costituita da un insieme di elementi legati da parentela biologica o artificiale (tramite la pratica del comparaggio o della contiguità) ai membri del nucleo. Si tratta di persone, appartenenti ai più svariati ceti sociali, chiamate a fornire in forma non «visibile» e continuativa, ma in totale affidabilità, informazioni, consulenze, nascondigli e prestazioni. La periferia delle cosche di cosa nostra include invece soggetti che pur non avendo vincoli formali o di sangue con gli aderenti alla famiglia gravitano intorno a essa, con relazioni di carattere saltuario dettate in primis dall’interesse, senza coinvolgimenti ampi. Parliamo di rapinatori, ladri, usurai, truffatori, esponenti della criminalità economica e finanziaria, politici e amministratori «amici».

Corona e periferia subiscono continue e rapide espansioni e contrazioni, essendo costituite da un numero non definito di individui che variano a seconda del momento che vive la cosca; si passa da un paio di migliaia di persone quando opera in condizioni di «normalità» a diverse centinaia quando è sottoposta all’azione repressiva dello Stato.

L’elemento fondamentale che costituisce la vera essenza criminale dell’organizzazione è la capacità di restare indenne nelle sue strutture anche nei periodi di forte repressione giudiziaria e di detenzione di molti dei suoi capi e uomini d’onore, avendo la possibilità di rimpiazzare e di rinnovare l’organico e procurarsi forze nuove dal serbatoio inesauribile degli affiliati o «avvicinati», di provata affidabilità. Ogni famiglia, come già si accennava, segue poi una propria strategia che dipende dal tipo di attività illecita, da conflitti interni ed esterni e dal controllo esercitato su di essa dallo Stato.

Essenziale per Cosa nostra è avere il totale e indiscusso controllo del territorio, così da poter condurre liberamente in porto gli affari e al tempo stesso rendersi «visibili» agli occhi della gente e dimostrare il potere da esercitare sul territorio in cui la stessa cosca pone il suo dominio. Il controllo del territorio risulta importante anche per i rapporti tra le famiglie mafiose, e spesso se non viene osservato può essere motivo di guerra tra cosche: «Nessuno può pensare di compiere attività criminali di un certo rilievo senza il preventivo benestare della famiglia “competente”, pena l’inflizione di sanzioni, che in passato si risolvevano generalmente in una semplice bastonatura, mentre oggi possono consistere anche nella morte del reo». A questa «regola» non si possono sottrarre neanche le attività lecite che vengono svolte nel territorio di appartenenza della famiglia, cui viene lasciata piena autonomia decisionale.

Cosa nostra, come già detto, è un’associazione tipicamente gerarchica, il che comporta che non tutti i membri che costituiscono le varie famiglie si conoscono fra loro. I rapporti vengono tenuti esclusivamente dai capi, e questo permette all’organizzazione di funzionare secondo regole di «compartimentazione» che garantiscono sicurezza e segretezza. Anche dopo l’arresto di Bernardo Provenzano soprannominato Zu Binnu (o Binnu ‘u tratturi), avvenuto l’11 aprile 2006, la mafia ha mantenuto una struttura gerarchizzata seguendo una linea strategica di basso profilo e di pacificazione interna orientata a non modificare gli equilibri.

In questo modo dovrebbe rinnovarsi una politica di «impermeabilità» in grado di consentire riservatezza e tenuta, preservare da ulteriori defezioni e portare all’innesto di nuove forme di leadership caratterizzate da maggiori professionalità (la cosiddetta «borghesia mafiosa»).

La Commissione Cosa nostra

Prima di procedere alla descrizione e al funzionamento della cupola di Cosa nostra è importante sottolineare che la stessa cupola mafiosa, protagonista della politica criminale (stragi, omicidi, violenza, oppressione mafiosa), oggi ha cessato di esistere, grazia all’imponente ed articolata azione repressiva da parte dello Stato, con i numerosi colpi inferti a seguito dell’attività investigativa e dalle dichiarazione dei pentiti, quest’ultime fondamentali sradicare e smantellare la struttura di comando “autogoverno criminale”, di Cosa nostra che è stato protagonista dalla strategia stragista contro lo Stato e quindi contro le libere Istituzioni. Al riguardo, è bene precisare, anche ultimamente ci sono stati dei tentativi di ricostituire “l’organo decisionale criminale di vertice” con le regole che le avevano permesso di rappresentare un potere parallelo a quello Stato, ma la pronta ed attenta azione della Magistratura e della Forze dell’ordine ha permesso di impedire sul nascere questo progetto egemoniaco mafioso. Quindi risulta importante conoscere il funzionamento di quello che è stato (sperando che non si ricostituisca più) “lo strumento” che ha decretato la morte di uomini, deciso le stragi e dettato le strategie dell’organizzazione di Cosa nostra a livello nazionale ed internazionale.

Dell’importanza, dell’esistenza e delle regole di funzionamento di questo organismo di vertice interno all’organizzazione, hanno parlato nel tempo e in termini assolutamente convergenti tutti i più importanti collaboratori di giustizia di Cosa nostra (Tommaso Buscetta, Antonio Contorno solo per citarne alcuni), concordando innanzitutto su un punto: le sue decisioni devono essere eseguite a ogni costo.

[…] L’attività delle “famiglie” è coordinata da un organismo collegiale, denominato “commissione” o “cupola”, di cui fanno parte i “capi-mandamento” e, cioè, i rappresentanti di tre o più famiglie territorialmente contigue».

Secondo le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta a Giovanni Falcone, la commissione o cupola è presieduta da uno dei capi mandamento, in origine chiamato segretario e successivamente capo, e si distingue per la sua sfera d’azione, che è, grosso modo, provinciale. Ha il compito di assicurare il rispetto delle regole di Cosa Nostra all’interno di ciascun gruppo e soprattutto di attenuare i contrasti fra le famiglie, che una volta degenerati in guerre porterebbero a una maggiore attività repressiva da parte dello Stato e alla conseguente perdita di introiti illeciti a danno di tutti. Inoltre in conseguenza del disegno egemonico dei Corleonesi, in tempi recenti è stato istituito un organismo di coordinamento segretissimo denominato «Interprovinciale» o «Regione», che pur nel pieno rispetto degli organi provinciali ha la funzione di regolare gli affari che riguardano gli interessi di più province (ne fanno parte i capi di Palermo, Catania, Trapani, Agrigento, Enna e Caltanissetta).

Tutte le province sono uguali sotto il profilo decisionale, ma di fatto negli anni la commissione di Palermo ha esercitato una sorta di supremazia sulle altre, costringendole ad adeguarsi alle sue direttive e a riconoscerle un «rispetto» e un «prestigio» criminale giustificati sia dalla sua storia che dalla sua maggiore potenza militare ed economica. Nello specifico, la sua azione si è concentrata sugli omicidi «eccellenti» e sulle stragi che hanno coinvolto uomini d’onore o personaggi di particolare rilievo come magistrati, membri delle forze dell’ordine, politici e giornalisti.

Guido Lo Forte, in merito alla funzione e all’importanza che la commissione riveste e ha rivestito in seno a Cosa Nostra, traccia alcuni momenti importanti della sua storia: dopo la prima «guerra di mafia», ed in particolare dopo la strage di Ciaculli del 1963, nella quale perdono la vita sette Carabinieri, l’organizzazione mafiosa subisce un periodo di sbandamento, determinato anche dalla reazione dello Stato. L’ordinamento mafioso viene sciolto; e la ristrutturazione gerarchica dell’organizzazione si verifica solo alla fine degli anni ’60, allorché, subito dopo la strage di Viale Lazio, viene costituito un organismo straordinario, il c.d. Triumvirato (composto da Gaetano Badalamenti, Luciano Leggio e Stefano Bontate). Gli organismi ordinari si ricostituiscono solo verso la metà degli anni ’70, dopo il processo dei 114 […].

Invece, per quanto riguarda il sistema di funzionamento della commissione, e in particolare le modalità di partecipazione dei suoi componenti, anche di quelli detenuti o abitualmente lontani da Palermo, i collaboratori di giustizia hanno chiarito che essi concorrono immancabilmente alle decisioni, di persona oppure attraverso sostituti o altri capi mandamento.

Le relazioni all’interno di cosa nostra

Il reclutamento e la cerimonia di affiliazione sono due fasi molto importante per l’esistenza stessa delle famiglie e quindi dell’organizzazione mafiosa.

Dopo la cattura di Totò Riina (soprannominato “U curtu”), capo indiscusso di Cosa nostra, avvenuta a Palermo il 15 gennaio 1993, viene affidato a Leoluca Bagarella il compito di procedere alla riorganizzazione e ristrutturazione delle famiglie palermitane rimaste fedeli ai Corleonesi, il quale a seguito della incessante azione repressiva da parte dello Stato, si è adoperato per creare dei “gruppi di fuoco” riservati, formati da elementi che non erano inseriti in Cosa nostra e che quindi non venivano reclutati con i severi criteri di selezionamento da parte degli uomini d’onore, a cui venne affidato il compito di procedere alla perpetrazione di omicidi che andavano inquadrati nella strategia di Bagarella, senza doverne informare nessuno. Gli individui provenivano dai ceti più disparati della società e ne facevano parte anche elementi appartenenti alla criminalità comune come ladri, rapinatori, usurai etc., c’è in sintesi come sottolineato dal giudice Pietro Grasso un forte…scadimento della qualità dei personaggi cooptati in queste “squadre della morte”…

Inoltre, questi individui una volta arrestati hanno finito nel collaborare con gli inquirenti.

Bagarella aveva costruito questi “gruppi di fuoco” che facevano nella riservatezza e nella rigidità compartimentazione gli elementi cardine della loro struttura.

Gli stessi componenti del gruppo, non potevano che conoscere solo le azioni delittuose da loro stessi commesse, avendo vietato Bagarella che altre persone che non avessero preso parte a quella operazione dovevano esserne a conoscenza. Era necessario sapere in “generale” che quel fatto criminale era da attribuire alla politica di Cosa nostra, senza mai scendere nei particolari della sua attuazione.

Questi uomini ciechi nell’eseguire gli ordini che gli venivano impartiti, e selezionati senza tenere conto delle vecchie regole che disciplinava il reclutamento in Cosa nostra e inconsapevoli delle vicende dell’organizzazione stessa, in quanto lo stato di segretezza che lì accompagnava non permetteva loro di sapere le strategie in atto, hanno finito per arrecare un gravissimo danno a Cosa nostra.

Quindi, bisogna sottolineare che le vicende giudiziarie, hanno influito sui sistemi di selezione e reclutamento dei futuri appartenenti alle famiglie mafiose.

Per essere arruolato in Cosa nostra bisogna avere determinati requisiti, in quanto non tutti vi possono entrare a far parte. Giovanni Falcone osservava che quest’università del crimine impone di essere valorosi, capaci di compiere azioni violente e, quindi, di saper uccidere…anche se questo non bastava.

Oltre ad avere salde doti di coraggio e spietatezza (Leonardo Vitale divenne uomo d’onore dopo aver ucciso un uomo), è necessaria una situazione familiare “trasparente” – facendo riferimento al concetto di onore tipicamente siciliano – e non aver nessun parente nella magistratura o nelle forze dell’ordine. L’appartenenza a delle famiglie già inserite o comunque vicine all’organizzazione facilità l’ingresso.

[…] La prova di coraggio ovviamente non è richiesta per quei personaggi che rappresentano, secondo un’espressione di Salvatore Contorno la “faccia pulita” della mafia e cioè professionisti, pubblici amministratori, imprenditori che non vengono generalmente impiegati per azioni criminali, ma prestano utilissima opera di fiancheggiamento e di copertura in attività apparentemente lecite […].

[Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Atti parlamentari]

L’individuo in possesso dei requisiti richiesti viene prima avvicinato per verificare la sua disponibilità a far parte dell’associazione, conseguentemente ottenuto il consenso, prima di essere formalmente cooptato come uomo d’onore mediante il rito dell’iniziazione, e quindi messo nella condizioni di sapere i segreti dell’organizzazione, il prescelto viene attentamente studiato, da un uomo d’onore, che ne osserva il comportamento, la personalità e le qualità dimostrate nel compimento di azioni criminose, che sono il suo banco di prova per essere inserito all’interno della struttura mafiosa di Cosa nostra che almeno fino agli ultimi tempi:…non si accingeva a fare un nuovo uomo d’onore se non dopo averlo sperimento, sperimentato e sperimentato…Tommaso Buscetta, ha riferito che era abitudine di chiedere informazioni sul nuovo affiliato e sulla famiglia.

Ottenuto l’assenso al neofita viene praticata la cerimonia di iniziazione che si svolge in un luogo defilato, alla presenza di almeno tre uomini della famiglia di cui andrà a far parte, e costituisce il giuramento di fedeltà a Cosa nostra.

Il rituale prevede che il futuro iniziato prenda fra le mani un’immagine sacra, la imbratta con il sangue sgorgato da un dito che gli viene punto, quindi le dà fuoco e la “palleggia” fra le mani fino al totale spegnimento della stessa, ripetendo la formula del giuramento che si conclude con la frase…le mie carni devono bruciare come questa santina se non manterrò fede al giuramento…

Da questo momento in poi il neofita diventa uomo d’onore e questo status cessa soltanto con la sua morte. Addirittura è tanto forte questo vincolo associativo, che se egli si trasferisce fuori dall’Italia, per l’uomo d’onore vige sempre la regola ferrea che lui si deve mettere a completa disposizione dell’organizzazione qualora venisse contattato.

Un approfondimento a parte deve essere fatto per le regole l’uomo d’onore deve rispettare in seno all’organizzazione, la quale inosservanza, può provocare delle sanzioni che vanno dall’espulsione fino alla morte.

Le regole che deve rispettare l’uomo d’onore sono molte, e soprattutto non dobbiamo dimenticarci, che la qualifica ottenuta non viene mai meno indipendentemente dalle sue vicissitudini personali.

Neanche l’arresto e la conseguente detenzione in carcere non fanno perdere i vincoli associativi con l’organizzazione, anzi, provocano una solidarietà nei confronti dell’uomo d’onore e della sua famiglia da parte degli altri aderenti a Cosa Nostra. Nel caso in cui si verificasse, ad esempio, che i membri della sua famiglia hanno bisogno di un aiuto economico, ecco che prontamente vengono assistiti ed aiutati durante l’intera detenzione dalla famiglia di appartenenza.

Si rapresenta che, durante la detenzione in carcere del capo della famiglia mafiosa, quest’ultimo viene sostituito nella gestione criminale, dal vice in tutte le decisioni, anche se il capo viene sempre aggiornato della situazione con l’esterno ed è in grado di far conoscere al vice il suo punto di vista.

La conoscenza del singolo uomo d’onore sui fatti di Cosa nostra dipende principalmente dal grado che riveste nell’organizzazione, ovvero più è elevata la carica ricoperta maggiori sono le probabilità che possa venire a conoscenza di fatti di particolare rilievo e di entrare in contatto con altri uomini d’onore di altre famiglie.

Inoltre, qualunque uomo d’onore, è questa costituisce la regola ferrea di Cosa nostra, non deve mai svelare ad estranei la sua appartenenza alla mafia, né i segreti di Cosa nostra. Questa regola è quella che ha permesso all’organizzazione di restare impermeabile e la sua violazione è punita con la morte.

Anche la “presentazione” di un uomo d’onore è regolamentata dalle regole di Cosa nostra, al fine di evitare che nei contatti tra i membri dell’organizzazione si possano infiltrarsi estranei.

È vietato all’uomo d’onore di presentarsi da solo, ad un altro membro di Cosa nostra, in quanto nessuno dei due avrebbe la certezza di parlare effettivamente con un uomo d’onore. In questo caso specifico, occorro, l’intervento di un terzo membro dell’organizzazione che lì conosca entrambi come uomini d’onore e che lì presenti tra loro in modo da essere certi dell’appartenenza di entrambi a Cosa nostra.

Altra regola che l’uomo d’onore deve tenere in considerazione è il divieto di trasferirsi da una famiglia all’altra, anche se questa regola praticamente, come dichiarato da Tommaso Buscetta non è stata più rigidamente osservata a seguito delle due guerre di mafia, oltre quello di non doversi rivolgere alla giustizia statuale. Unico caso, come riferito da Buscetta che esula da questa regola ferrea, riguarda i furti d’auto, ma anche in questo caso c’è una spiegazione, perché qualora l’auto in questione fosse utilizzata per la commissione di reati esporrebbe l’uomo d’onore in attività investigative da parte delle forze dell’ordine e della magistratura. Anche in questo caso specifico verrà denunciato soltanto il fatto, avendo cura di non denunciare l’autore.

Tra i tanti obblighi cui è chiamato a rispettare l’uomo d’onore, vi è anche quello in merito alla possibilità di sposarsi con una donna che non fa parte dell’organizzazione. Ebbene, c’è l’obbligo di informare tempestivamente il suo capofamiglia il quale, dopo aver posto in essere gli accertamenti sui trascorsi della donna in particolare e della sua famiglia in generale, o dare il suo benestare oppure il diniego motivandolo con delle motivazioni che anche se riguardano la sfera privata dell’uomo d’onore, potrebbero compromettere la sicurezza dell’organizzazione.

Nel momento che l’uomo d’onore non rispetti queste regole, la Commissione può decidere che l’uomo d’onore manchevole venga espulso dall’organizzazione, che nel linguaggio mafioso significa “posato”, o addirittura procedere alla sua eliminazione fisica.

Il maxiprocesso a Cosa nostra

Il maxiprocesso a Cosa Nostra è il nome con il quale si vuole indicare lo storico processo celebrato nei confronti di 475 imputati tra capi e gregari, appartenenti alla criminalità organizzata siciliana nell’aula bunker a ridosso del carcere di l’Ucciardone di Palermo, a dimostrazione che fu un vero processo e non una rappresentazione come temeva qualcuno.

Questo processo ha segnato una svolta nella lotta alla mafia, ha rappresenta un evento innovativo in quanto una organizzazione violenta e segreta come Cosa Nostra, per la prima volta viene chiamata in giudizio.

Finalmente viene celebrato un processo che vede come imputati non i singoli mafiosi, ma l’intera organizzazione di Cosa nostra. Ogni reato, delitto contro la persona e il patrimonio, viene ricondotto al disegno criminale dell’attività associativa dell’organizzazione mafiosa, ormai diventata l’attore principale nel panorama della criminalità organizzata nazionale ed internazionale.

Con le fondamentali dichiarazioni di Tommaso Buscetta (ha iniziato a collaborare con le autorità giudiziarie nel 1984), vengono revisionati dal punto di vista giudiziario, decenni di mafia, contraddistinti da omicidi e stragi di inaudita ferocia, dove hanno perso la vita fedeli servitori dello Stato quali magistrati, appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, dirigenti politici, sindacalisti e rappresentanti delle istituzioni, in quanto “colpevoli” secondo Cosa nostra, in ruoli diversi, di voler rappresentare lo Stato di diritto e concorrere al rispetto delle sue leggi, e quindi di voler estirpare con il loro eroico senso del dovere quel male che oramai era diventato parte integrante della società civile; per non parlare poi dell’uccisione di inermi cittadini “responsabili” di essere al posto sbagliato nel momento sbagliato, ma insignificanti come valore di vite umane, per non portare a termine un’azione delittuosa decretata “importante” dai vertici della Commissione mafiosa.

La città di Palermo durante la durata del processo viene messa sotto assedio da parte delle forze dell’ordine per paura di attentati.

La mole di lavoro che accompagnerà il processo fu enorme, alla fine si conteranno oltre 500.000 pagine di verbali ed interrogatori. L’ordinanza di rinvio a giudizio degli imputati del maxiprocesso – 40 volumi e oltre 8.000 pagine – viene redatta da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – membri del pool antimafia, guidato da Antonino Caponnetto, insieme a Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta, i quali per ragioni di sicurezza vengono trasferiti per due mesi presso la foresteria del carcere dell’Asinara.

Il 10 febbraio 1986 inizia il maxiprocesso a Cosa nostra e il 16 dicembre 1987, dopo 638 giorni di dibattimento e 35 giorni di camera di consiglio, la Corte d’assise di Palermo emise la sentenza comminando agli imputati 19 ergastoli, più di 2.000 anni di carcere e risarcimenti danni per più di 11 miliardi, 114 furono le assoluzioni. Anche se nel processo di appello (12 novembre 1990) la sentenza comporterà delle riduzioni di pena (sia nel numero degli anni determinati che nel numero degli ergastoli) degli imputati, sarà la Corte di cassazione il 30 gennaio 1992, a mettere la parola fine a questa vicenda processuale confermando le pene erogate nel primo processo.

Viene così inferto per la prima volta un durissimo colpo alla “cupola” mafiosa.

Il processo viene istruito – e questo rappresenta la novità assoluta – con il nuovo reato associativo previsto e punito dall’art. 416 bis del codice penale “associazione di tipo mafioso”, che fu introdotto dall’art. 1, della legge del 13 settembre 1982, n. 646 (Legge del 1° settembre 1982, n.646, “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1456, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575”). Questa legge era stata approvata dal Parlamento in risposta all’omicidio avvenuto il 3 settembre 1982 del prefetto di Palermo generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di sua moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo, e prima ancora dell’assassinio perpetrato il 30 aprile dello stesso anno, del segretario del partito comunista ed ex membro della Commissione parlamentare antimafia on. Pio La Torre[*] e del suo autista Rosario Di Salvo.

[*] Proposta di legge Pio La Torre ed altri n. 1581: l’atto di iniziativa legislativa da cui è scaturita la nuova normativa antimafia congenita nella legge del 13 settembre 1982, n.646, è la proposta di legge n. 1581, presentata in data 31 marzo 1980 dai deputati Pio La Torre ed altri. In questa proposta si invoca la necessità di adottare misure che colpiscono il patrimonio, essendo il lucro e l’arricchimento l’obiettivo primario di questa criminalità che ben si distingue per origini storiche-politiche dalla criminalità comune. Nell’intento del legislatore c’è la volontà di dotare il sistema penale di uno strumento diverso e soprattutto più efficace dell’art. 416 c.p. per contrastare questo tipo di criminalità mafiosa.

La prima guerra di mafia (1962-63)

I motivi che scatenarono la prima guerra di mafia 1962-63 sono da ricercare a seguito di una truffa di una partita di eroina. La prima guerra di mafia provocherà centinaia di morti nelle vie di Palermo. I Corleonesi, in questa occasione, furono spettatori mentre le famiglie di Palermo erano protagonisti di una durissima lotta.

I fatti ebbero inizio nel febbraio del 1962, quando in Egitto venne finanziato l’acquisto di una grossa partita d’eroina da parte di Sorci Francesco, Manzella Cesare, Angelo e Salvatore La Barbera, Penni Gioacchino, tutti facoltosi proprietari terrieri, commercianti e costruttori edili.

Per accordo delle parti in causa, la merce doveva essere ritirata nelle acque di Porto Empedocle, poichè l’organizzazione contrabbandiera si era rifiutata di entrare nelle altre acque territoriali della Sicilia per paura di finire nella rete organizzata dalla Guardia di Finanza. Per il ritiro della merce erano stati scelti, perché molto affidabili, Calcedonio Di Pisa e Rosario Anselmo. Questi a largo di Porto Empedocle, ritirarono la droga che, trasportata a Palermo, fu affidata ad un cameriere del transatlantico Saturnia, in partenza per gli Stati Uniti d’America.

Il cameriere consegnò la merce a Brooklyn, a due individui a lui sconosciuti i quali gli esibirono, quale segno di riconoscimento, la parte di un biglietto da visita consegnatogli a Palermo.

Ma le cose incominciano a degenerare. Il denaro proveniente dall’America quale corrispettivo come da accordi della merce ricevuta non corrispondeva all’importo pattuito e i contrabbandieri palermitani ritennero, in un primo tempo, di essere stati truffati da quelli americani.

Quest’ultimi, fecero sapere di aver pagato in base alla quantità di droga ricevuta e quindi, nell’ambito delle persone che avevano finanziato l’affare, venne istituita una inchiesta per stabilire come mai la merce giunta in America fosse stata inferiore al quantitativo prelevata a Porto Empedocle. Gli americani, anche loro interessati alla risoluzione del caso, sottoposero il cameriere del Saturnia ad un “trattamento speciale” e comunicarono che il predetto aveva ricevuto il quantitativo di droga regolarmente consegnato.

Dopo questo accertamento era la volta di Calcedonio Di Pisa e Rosario Anselmo. Sul finire del 1962 venne effettuata una riunione a cui parteciparono tutte le persone interessate all’affare.

Di Pisa e Anselmo, cercarono di dimostrare che loro non aveva preso la droga mancante, riuscendo a persuadere la maggior parte dei presenti.

I La Barbera e Rosario Mancino non modificarono, invece, il loro comportamento intransigente e decisamente accusatorio e proprio in questa circostanza decisero di passare all’azione punendo direttamente i responsabili e trasgredendo così alla decisione della maggioranza.

I fatti sono gravi in quanto sono la chiara testimonianza di un’insubordinazione contro il “tribunale mafioso” che aveva assolto Di Pisa. Più grave era il coinvolgimento nella vendetta di Salvatore La Barbera che aveva partecipato alla riunione chiarificatrice. Un tale comportamento non può essere certo ignorato né tantomeno tollerato.

Il 26 dicembre 1962, Di Pisa fu ammazzato in piazza Principe di Camporeale di Palermo.

Il comportamento dei La Barbera determinò notevole malcontento, tanto da provocare il distacco di alcuni gruppi mafiosi in precedenza alleati con i fratelli La Barbera, e favorendo così, la creazione di una coalizione, promossa da Salvatore Greco e dal Manzella, a cui si affiancarono numerosi palermitani come Spina Raffaele, Rosario Anselmo Sciaratta Giacomo, Picone Giusto, Citarda Matteo, Greco Salvatore e i propri fratelli Paolo e Nicola, i Corleonesi Luciano Leggio, Riina Giacomo, Leggio Giuseppe, Leggio Leoluca, Coppola Domenico, Salvatore Antonino da San Giuseppe Jato, Passalacqua Calogero e Panno Giuseppe.

La risposta ai La Barbera non si farà attendere.

Il 17 gennaio 1963, scomparve Salvatore La Barbera per mano di Greco “u’ ciaschiteddu”. Questa era la risposta alla morte di Calcedonio Di Pisa e ai tentati omicidi di Spina Raffaele e Giusto Picone. Angelo La Barbera e Rosario Mancino si allontanano frettolosamente da Palermo. Qualche giorno dopo, da Roma, i due rilasciarono un’intervista evidenziando che non avevano subito nessun danno e che erano a Roma per normali affari.

Il 12 febbraio 1963, a Ciaculli, un’autobomba, veniva fatta esplodere nei pressi dell’abitazione di Greco Salvatore. Era la risposta di Angelo La Barbera in seguito alla morte di suo fratello Salvatore.

Alle 7,40 del 26 aprile 1963, un boato sconvolse la tenuta di don Cesare Manzella noto capo mafia di Cinisi. Ai carabinieri subito corsi sul posto, la scena che gli si presentava era terrificante. Le vittime dell’attentato erano Cesare Manzella, proprietario della tenuta, e il suo fattore Filippo Vitale.

Il delitto di Cinisi non poteva, nell’ottica criminale mafiosa, rimane impunito, anche perché se Angelo La Barbera era attorniato da un branco di feroci e sanguinari killers, era rimasto solo, contro di lui si era coalizzata tutta la mafia rappresentata dai Greco di Ciaculli, da Luciano Leggio da Corleone, da Salomone da San Giuseppe Jato, da Coppola di Partinico, da Badalamenti di Cinisi, e altri ancora, nonché da numerosi altri sicari pronti a sparare per loro.

La notte tra il 23 e il 24 maggio 1963 a Milano, mentre usciva da casa di un amico, Angelo La Barbera viene trivellato di colpi, ma nonostante le ferite riportate riuscirà a cavarsela è sarà arrestato.

La risposta a tale attacco fu la nota strage di Ciaculli del 30 giugno 1963, con l’esplosione di una Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo, con tutta evidenza destinata ai Greco ma che, lasciata abbandonata a causa della foratura di un pneumatico, uccise quattro Carabinieri, due militari del Genio ed un poliziotto durante le operazioni di bonifica. Le vittime sono: Mario Malausa, Silvio Corrao, Calogero Vaccaro, Eugenio Altomare, Mario Fardelli, Pasquale Nuccio, Giorgio Ciacci.

Il gravissimo attentato di Ciaculli provocò una forte reazione da parte delle forze dell’ordine con un notevole numero di arresti: nel 1963 la Commissione mafiosa, visto il difficile momento, decise di sciogliersi in attesa di tempi migliori, e come conseguenza si ebbe che la pressione estorsiva in Palermo si fermò, i delitti di mafia scesero quasi a zero e gli esponenti mafiosi di spicco, come Tommaso Buscetta e Salvatore Greco, emigrarono all’estero.

A seguito della prima guerra di mafia, nel 1968 venne celebrato a Catanzaro il processo a 114 elementi mafiosi, protagonisti dei fatti di sangue che hanno caratterizzato quegli anni.

Un numero limitato di esponenti mafiosi, riportò condanne pesanti, ma la maggioranza degli imputati riuscì a cavarsela con pene miti e con l’assoluzione.

La seconda guerra di mafia (1981-83)

La seconda guerra di mafia 1981-83 è nota come la “mattanza”, un termine utilizzato nell’industria del pesce, e che sancisce la vittoria dei cosiddetti Corleonesi, ossia Salvatore Riina e gli uomini a lui più legati, in contrapposizione ad altri esponenti che in precedenza avevano dominato Cosa nostra:…Mentre nelle passate guerre di mafia era esistito anche il neutralismo, in quella guerra si capì che non si poteva essere neutrali, perché il neutralismo significava la propria fine. O si era con i Corleonesi o si era contro i Corleonesi…, così ha descritto il momento il collaborante Salvatore Pennino (G. Montanaro, F. Silvestri, Interviste ai collaboratori di giustizia, in Dalla Mafia allo Stato, Gruppo Abele, Torino, Ega Editore, 2005, p. 340).

Le vicende successive al “disordine” determinato dalla prima guerra di mafia seguono un graduale e prepotente affermarsi della famiglia di Corleone in seno all’organizzazione di Cosa Nostra.

Questa nuova guerra di mafia è molto diversa dalla prima. Infatti, mentre nella prima si sono scontrati gruppi di famiglie opposte, nella seconda, invece, questo non è avvenuto, in quanto i mille e passa morti che hanno contraddistinto gli anni 1981-83 solo a Palermo, appartenevano solo ad una parte. Si verifica, come osservato dallo storico Salvatore Lupo, un “golpe”, un colpo di Stato fatto dalla Commissione, e all’interno della Commissione dalla fazione dei Corleonesi. Da una parte ci sono le famiglie legate a Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, che avevano fatto enormi introiti illeciti con il traffico degli stupefacenti, dall’altra parte il gruppo potentissimo e agguerritissimo dei Corleonesi, “impazienti” di conquistare il vertice di Cosa Nostra e di eliminare tutti gli ostacoli che si interponessero al raggiungimento del loro piano criminale.

I Corleonesi mettono in atto una strategia di progressivo logoramento degli avversari mediante azioni tese ad indebolire il loro prestigio.

Al riguardo, la mattanza preannunciata da Giuseppe Di Cristina e alla quale i Corleonesi si stavano preparando da tempo, cominciò il 23 aprile 1981.

La prima vittima di questa nuova guerra di mafia, è Stefano Bontate, soprannominato il “principe di Villagrazia”, sarà ucciso nella sua Alfa Romeo a colpi di lupara e di kalashnikov mentre era fermo al semaforo, era il capo della famiglia di S. Maria del Gesù. Due settimane più tardi è la volta di Salvatore Inzerillo, anche lui viene ucciso con le stesse modalità di Bontate.

I due potenti boss Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo da soli amministravano Cosa Nostra nell’area occidentale della Sicilia, in particolare avevano in mano il traffico della droga, forti anche delle buone relazioni con le famiglie italo-americane.

Questi omicidi segnano una svolta nella storia di Cosa Nostra, che condizionerà tutto il futuro dell’organizzazione e le sue strategie, fino ai tragici avvenimenti più recenti.

Ormai, all’interno di Cosa Nostra c’è il passaggio da organizzazione pluralistica e retta da regole ancora formalmente “democratiche”, ad un strategia di conquista del potere assoluto da parte dei Corleonesi, con la conseguenza, che Cosa Nostra si trasformerà in una dittatura, basata esclusivamente sul terrore e sulla sopraffazione e non sul consenso, caratteristica quest’ultima che costituiva l’essenza dell’organizzazione criminale prima dell’avvento dei Corleonesi guidati da Toto Riina, talchè l’arcaico apparato dell’organizzazione, formalmente intatto, costituisce solo una mera sovrastruttura sapientemente adottata alle mutate esigenze.

La faida sarà condotta con lucida strategia da parte dei Corleonesi e dai loro alleati, mediante la creazione di un sistema di alleanze con elementi chiave di ogni famiglia, attraverso cui individuare e colpire tutti i soggetti, ritenuti non affidabili, a qualunque famiglia gli stessi appartenessero.

Ben diversa era stata la prima guerra di mafia, che aveva visto lo scontro armato fra diverse famiglie contrapposte nel tentativo di conquistare una posizione di supremazia le une sulle altre.

Era uno scontro atipico. Con Tommaso Buscetta in Brasile e, Gaetano Badalamenti negli Stati Uniti, uccidendo Bontate e Inzerillo, i Corleonesi ormai avevano arrecato un colpo mortale alla fazione rivale.

Ad un certo momento si assiste alla fuga delle famiglie palermitane braccate dai Corleonesi.

Gli Inzerillo scapparono in America, sicuri che i buoni rapporti con la famiglia mafiosa newyorkese dei Gambino, con cui erano legati da vincoli di amicizia e di affari, nonché anche dal legame derivante una serie di matrimoni incrociati. La scure dei Corleonesi arrivò anche qui, vengono uccisi Pietro e Antonino Inzerillo. Per procedere all’eliminazione di quest’ultimi, i Corleonesi si servirono per l’occasione di traditori della famiglia Inzerillo-Gambino.

L’estrema efferatezza con cui furono compiuti questi omicidi, destarono molta preoccupazione. A questo punto, tutti si aspettavano una risposta feroce da parte del gruppo Inzerillo-Bontate, invece così non fu. Ne seguì un’eliminazione in massa dei loro seguaci. La fazione perdente era completamente disorientata. Quello che Giovanni Falcone chiamò “esercito fantasma” di sicari Corleonesi, reclutato nei piccoli centri della provincia di Palermo, faceva la sua comparsa in città per uccidere e poi immediatamente allontanarsi.

Si procedeva ad eliminare tutti i loro parenti, amici e soci d’affari di cui era ragionevole sospettare che potessero offrire loro rifugio. Per capire la violenza utilizzata dai Corleonesi, vengono rinvenute in alcuni quartieri delle camere per praticare le torture.

Tommaso Buscetta ha raccontato che il figlio sedicenne di Pietro Inzerillo fu ucciso dopo essere stato mutilato del braccio destro, solo perché aveva giurato che lo avrebbe usato per vendicare la morte del padre.

Salvatore Contorno uomo d’onore della famiglia di S. Maria del Gesù, uomo fedele a Stefano Bontate, che riuscì a rimanere miracolosamente illeso, nonostante gli innumerevoli colpi d’arma da fuoco sparati, in un’imboscata accuratamente pianificata nella strada principale di Brancaccio, una borgata ad Est di Palermo.

E’ da ricordare, che le dichiarazioni di Contorno nel maxiprocesso, ebbero un effetto dirompente sull’organizzazione di Cosa Nostra, paragonabili sotto certi versi, a quella altrettanto fondamentali rese da Tommaso Buscetta.

Tra i tanti omicidi commessi, quello di Rosario Riccobono e Salvatore Scagliore, hanno un particolare significato. Infatti, con il contributo fornito dai collaboratori di giustizia, queste esecuzioni, devono essere considerate come il completamento del disegno egemonico criminale di Riina, il quale, ricompenserà i suoi alleati storicamente più fedeli come Francesco Mannoia, Giacomo Giuseppe Gambino e Raffaele Ganci.

Le stragi mafiose del 1992 e del 1993

La strage di Capaci perpetrata il 23 maggio 1992, deve essere considerata una delle più drammatiche vicende di sangue che hanno segnato la storia nella lotta a Cosa nostra in Sicilia, basti pensare che “i sismografi dell’Osservatorio geofisico di Monte Cammarata (Agrigento) registravano, attraverso un aumento di ampiezza relativo ad un segnale ad alta frequenza, gli effetti dello spostamento d’aria provocato dall’avvenuto brillamento di sostanze costituenti verosimilmente materiale esplosivo, verificatosi nel tratto autostradale Palermo Punta Raisi” (cfr. sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa in data 23 gennaio 1999, p.144 e ss.), nella quale persero la vita i giudici Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta gli Agenti di Pubblica sicurezza Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani (mentre Giuseppe Costanza, l’autista che viaggiava nel sedile posteriore nell’auto di Falcone rimase ferito), ha rappresentato l’esecuzione della strategia stragista decisa e attuata dai corleonesi con a capo Salvatore Riina, avente lo scopo di mettere in ginocchio lo Stato e le sue Istituzioni democratiche, colpendo il nemico numero uno di Cosa nostra: Giovanni Falcone.

Ma la strategia stragista di Cosa nostra non si sarebbe fermata con l’omicidio di Giovanni Falcone: il 19 luglio 1992, a Palermo in via Mariano D’Amelio viene ucciso, anche in questo caso con uno scenario da guerra, il giudice Paolo Borsellino, fraterno amico di Falcone e magistrato di punta della lotta alla mafia siciliana. Nella strage perdono la vita anche gli uomini della scorta gli Agenti di Pubblica sicurezza Catalano Agostino, Li Muli Vincenzo, Traina Claudio, Loi Emanuela e Cusina Eddie Walter, oltre al ferimento di decine di persone, la distruzione e il danneggiamento di quaranta autovetture e di altri immobili “C’era un macello e c’era una strada di 50-60 metri all’incirca disseminata di lamiere, vetri, calcinacci, tufo e, oltre, diciamo ai morti, quasi un 50-60 macchine in parte sventrate, in parte danneggiate, in parte, non so come…schiacciate…E davanti allo stabile dove abita il giudice c’era un piccolo incavo nel manto stradale, poteva essere un metro e mezzo di diametro circa, due metri” (cfr. Le dichiarazioni rese dal Sovrintendente Raffaele Vergara, sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa in data 23.5.1999).

Nel periodo compreso tra maggio 1993 e l’inizio del 1994 venivano compiuti in varie parti del territorio nazionale diversi attentati, tutti, tranne uno, attuati con lo stesso tipo di esplosivo, collocato e sempre posizionato su un automezzo di provenienza furtiva, usato come “autobomba” (Corte di Cassazione, I^ Sez. penale, Pres. dott. Giovanni D’Urso, sentenza n.433/02 datata 6.5.2002), in particolare:

il 14 maggio del 1993, esplode a Roma un’autobomba, in via Fauro, nei pressi del luogo dove doveva transitare il giornalista Maurizio Costanzo, quest’ultimo protagonista di alcune trasmissioni televisive contro la mafia. L’esplosione causa il ferimento di persone, nonché ingenti danni ad autovetture e immobili;

il 27 maggio 1993, pochi minuti dopo l’una del mattino in via dei Georgofili a Firenze si verifica una devastante esplosione che sconvolge tutto il centro storico della città. La deflagrazione distrugge completamente la Torre dei Pulci, sede dell’Accademia dei Georgofili, sotto le cui macerie muore l’intera famiglia Nencioni, la custode dell’Accademia Angela Fiume, il marito Fabrizio Nencioni e le figlie Nadia e Caterina rispettivamente di 9 anni e 50 giorni di vita. Inoltre si incendia l’edificio al numero civico 3 di via dei Georgofili e tra le fiamme muore Dario Capolicchio, che occupava un appartamento al terzo piano dello stabile. Subiscono gravi danni tutti gli edifici posti in via dei Georgofili e in via Lambertesca e i consulenti tecnici accertano che l’esplosione ha interessato un’area di circa 12 ettari. Vengono ferite 35 persone e causati danni gravissimi al patrimonio artistico degli Uffizi, quantificati nel danneggiamento di almeno il 25% delle opere presenti in galleria;

nella notte fra il 27 e il 28 luglio 1993 in via Palestro a Milano, a breve distanza dalla Galleria d’Arte Moderna e dal Padiglione di Arte Contemporanea, esplode un’altra autobomba che provoca la morte di cinque persone (i Vigili del Fuoco Carlo La Catena Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l’agente di Polizia municipale Alessandro Ferrari e Moussafir Driss, marocchino che dormiva su una panchina) e il ferimento di altre dodici. Nella stessa notte, quasi contemporaneamente a Roma esplodono altre due bombe: una alla chiesa di San Giovanni in Laterano e l’altra alla chiesa di San Giorgio al Velabro, provocando il ferimento di ventidue persone e il danneggiamento dei predetti luoghi di culto e di numerosi edifici;

il 31 ottobre 1993 una Lancia Thema imbottita di esplosivo doveva esplodere al passaggio di due pullman che riportavano in caserma i Carabinieri di ritorno dal servizio allo stadio Olimpico di Roma. L’attentato fallisce perché, verrà poi stabilito in sede processuale, il telecomando non funzionava bene, altrimenti sarebbe stata forse la strage più rilevante in termini di vite umane.

Le dichiarazioni di Tommaso Buscetta

Struttura di Cosa nostra

La cellula primaria è costituita dalla “famiglia”, una struttura a base territoriale, che controlla una zona della città o un intero centro abitato da cui prende il nome (famiglia di Porta Nuova, famiglia di Villabate e così via).

La “famiglia” è composta da “uomini d’onore” o “soldati” coordinati, per ogni gruppo di dieci, da un “capodecina” ed è governata da un capo di nomina elettiva, chiamato anche “rappresentante”, il quale è assistito da un “vice-capo” e da uno o più “consiglieri”.

Qualora eventi impediscano o rendano poco opportuna la normale elezione del “capo” da parte dei membri della “famiglia”, la “commissione” provvede alla nomina di “reggenti” che gestiranno “protempore” la “famiglia” fino allo svolgimento delle normali elezioni. Ad esempio, ha ricordato Buscetta, la turbolenta “famiglia” di Corso dei Mille è stata diretta a lungo dal “reggente” Francesco Di Noto fino alla sua uccisione (avvenuta il 9.6.1981); alla sua morte è divenuto “rappresentante” della famiglia Filippo Marchese.

L’attività delle “famiglie” è coordinata da un organano collegiale, denominato “commissione” o “cupola”, di cui fanno parte i “capi-mandamento” e, cioè, i rappresentanti di tre o più “famiglie” territorialmente contigue. Generalmente, il “capo-mandamento” è anche il capo delle “famiglie”, ma, per garantire obiettività nella rappresentanza degli interessi del “mandamento” ed evitare un pericoloso accentramento di poteri nella stessa persona, talora è accaduto che la carica di “capo-mandamento” fosse distinta da quella di “rappresentante” di una “famiglia”.

La commissione è presieduta da uno dei capi-mandamento; in origine, forse per accentuare la sua qualità di “primus inter pares”, lo stesso veniva chiamato “segretario” mentre, adesso, è denominato “capo”. La commissione ha una sfera d’azione, grosso modo, provinciale ed ha il compito di assicurare il rispetto delle regole di “Cosa Nostra” all’interno di ciascuna “famiglia” e, soprattutto, di comporre le vertenze fra le “famiglie”.

Da tempo (le cognizioni del Buscetta datano dagli inizi degli anni ’50) le strutture mafiose sono insediate in ogni Provincia della Sicilia, ad eccezione (almeno fino ad un certo periodo) di quelle di Messina e di Siracusa.

La mafia palermitana ha esercitato, pur in mancanza di un organismo di coordinamento, una sorta di supremazia su quella delle altre Provincie, nel senso che queste ultime si adeguavano alle linee di tendenze della prima.

In tempi più recenti, ed anche in conseguenza del disegno egemonico prefissosi dai Corleonesi, è sorto un organismo segretissimo, denominato “Interprovinciale”, che ha il compito di regolare gli affari riguardanti gli di più provincie […].

Sulle regole interne di Cosa nostra

I requisiti richiesti per l’arruolamento sono: salde doti di coraggio e di spietatezza (si ricordi che Leonardo Vitale divenne “uomo d’onore” dopo avere ucciso un uomo); una situazione (secondo quel concetto di familiare “onore” trasparente tipicamente siciliano, su cui tanto si è scritto e detto) e, soprattutto, assoluta mancanza di vincoli di parentela con “sbirri”.

La prova di coraggio ovviamente non è richiesta per quei personaggi che rappresentano, secondo un’efficace espressione di salvatore Contorno, la “faccia pulita” della mafia e cioè professionisti, pubblici amministratori, imprenditori che non vengono impiegati generalmente in azioni criminali ma prestano utilissima opera di fiancheggiamento e di copertura in attività apparentemente lecite.

Il soggetto in possesso di questi requisiti viene cautamente avvicinato per sondare la sua disponibilità a far parte di un’associazione avente lo scopo di “proteggere i deboli ed eliminare le soverchierie”.

Ottenutone l’assenso, il neofita viene condotto in un luogo defilato dove, alla presenza di almeno tre uomini della “famiglia” di cui andrà a far parte, si svolge la cerimonia del giuramento di fedeltà a Cosa Nostra. Egli prende fra le mani un’immagine sacra, la imbratta con il sangue sgorgato da un dito che gli viene punto, quindi le dà fuoco e la “palleggia” fra le mani fino al totale spegnimento della stessa, ripetendo la formula del giuramento che si conclude con la frase:

“Le mie carni debbono bruciare come questa santina se non manterrò fede al giuramento” […].

Sull’uomo d’onore

Lo status di uomo d’onore una volta acquisito cessa solamente con la morte; il mafioso, quali possano essere le vicende della sua vita e dovunque risieda in Italia o all’Estero, rimane sempre tale.

L’ “uomo d’onore”, dopo aver prestato giuramento, comincia a conoscere i segreti di “Cosa Nostra” e ad entrare in contatto con gli altri associati.

Soltanto i Corleonesi e la “famiglia” di Resuttana non hanno mai fatto conoscere ufficialmente i nomi dei propri membri ai capi delle altre “famiglie”, mentre era prassi che, prima che un nuovo adepto prestasse giuramento, se ne informassero i capi-famiglia, anche per accertare eventuali motivi ostativi al suo ingresso in “Cosa Nostra”.

In ogni modo le conoscenze del singolo “uomo d’onore” sui fatti di “Cosa Nostra” dipendono essenzialmente dal grado che lo stesso riveste nell’organizzazione, nel senso che più elevata è la carica rivestita maggiori sono le probabilità di venire a conoscenza di fatti di rilievo e di entrare in contatto con “uomini d’onore” di altre “famiglie”.

Ogni “uomo d’onore” è tenuto a rispettare la “consegna del silenzio”: non può svelare ad estranei la sua appartenenza alla mafia, né tanto meno, i segreti di “Cosa Nostra”; è, forse, questa la regola più ferrea di “Cosa Nostra”, quella che ha permesso all’organizzazione di restare impermeabile alle indagini giudiziarie e la cui violazione né punita quasi sempre con la morte.

All’interno dell’organizzazione la loquacità non è apprezzata: la circolazione delle notizie è ridotta al minimo indispensabile e l’”uomo d’onore” deve astenersi dal fare troppe domande, perché ciò è segno di disdicevole curiosità ed indice in sospetto l’interlocutore.

Quando gli “uomini d’onore” parlano tra loro, però, di fatti attinenti a “Cosa Nostra” hanno l’obbligo assoluto di dire la verità e, per tale motivo, è buona regola, quando si tratta con “uomini d’onore” di diverse famiglie, farsi assistere da un terso consociato che possa confermare il contenuto della conversazione. Chi non dice la verità viene chiamato “tragediaturi” e subiscono severe sanzioni che vanno dalla espulsione (in tal caso si dice che l’”uomo d’onore” è “posato”) alla morte.

Così, attraverso le regole del silenzio e dell’obbligo di dire la verità, vi è la certezza sia limitata all’essenziale e, allo stesso tempo, che le notizie riferite siano vere.

Questi concetti sono di importanza fondamentale per valutare le dichiarazioni rese da “uomini d’onore” e, cioè, da membri di “Cosa Nostra” e per interpretarne atteggiamenti e discorsi.

Se non si prende atto della esistenza di questo vero e proprio “codice” che regola la circolazione delle notizie all’interno di “Cosa Nostra” non si riuscirà mai a comprendere come bastino pochissime parole e perfino un gesto, perché uomini d’onore si intendano perfettamente tra loro.

Così, ad esempio, se due uomini d’onore sono fermati dalla Polizia a bordo di una autovettura nella quale viene rinvenuta un’arma, basterà un impercettibile cenno d’intesa fra i due, perché uno di essi si accolli la paternità dell’arma e le conseguenti responsabilità, salvando l’altro.

E così, se si apprende da un altro uomo d’onore che in una determinata località Tizio e “combinato” (e, cioè, fa parte di “Cosa Nostra), questo è più che sufficiente perché si abbia la certezza assoluta che, in qualsiasi evenienza ed in qualsiasi momento di emergenza, ci si potrà rivolgere a Tizio, il quale presterà tutta l’assistenza necessaria.

Proprio in ossequio a queste regole di comportamento sia Buscetta sia Contorno, come si vedrà, hanno posto una cura esasperata nell’indicare come “uomini d’onore” soltanto i personaggi dei quali conoscevano con certezza l’appartenenza a Cosa Nostra, e cioè soltanto coloro che avevano avuto presentati come “uomini d’onore” e coloro che avevano avuto indicati come tali da altri uomini d’onore, anche se personalmente essi non li avevano mai incontrati.

Anche la “presentazione” di un “uomo d’onore” è puntualmente regolamentata dal “codice” di Cosa Nostra allo scopo di evitare che nei contatti fra i membri dell’organizzazione si possono inserire estranei.

È escluso, infatti, che un “uomo d’onore” si possa presentare da solo, come tale, ad un altro membro di Cosa Nostra, poiché, in tal modo, nessuno dei due membri avrebbe la sicurezza di parlare effettivamente con un “uomo d’onore”. Occorre, invece, l’intervento di un terzo membro dell’organizzazione che li conosca entrambi come “uomini d’onore” e che li presenti tra loro in termini che diano l’assoluta certezza ad entrambi dell’appartenenza a “Cosa Nostra”

Dell’interlocutore. E, così, come spiegato, Contorno, è sufficiente che l’uno venga presentato all’altro, con la frase “Chistu è a stissa cosa” (Questo è la stessa cosa), perché si abbia la certezza che l’altro sia appartenete a “Cosa Nostra”.

Altra regola fondamentale di Cosa Nostra è quella che sancisce il divieto per “l’uomo d’onore” di trasmigrare da una “famiglia” all’altra.

Questa regola, però, riferisce Buscetta, non è stato più rigidamente osservata dopo le vicende della “guerra di mafia” che hanno segnato l’inizio dell’imbastardimento di “Cosa Nostra”: infatti, Salvatore Montalto, che era il vice di Salvatore Inzerillo (ucciso nella guerra di mafia) nella “famiglia” di Passo di Rigano, è stato nominato, proprio come premio per il suo tradimento, rappresentante della “famiglia” di Villabate.

Il mafioso, come si è accennato, non cessa mai di esserlo quali che siano le vicende della sua vita. L’arresto e la detenzione non solo non spezzano i vincoli con Cosa Nostra ma, anzi, attivano quell’indiscussa solidarietà che lega gli appartenenti alla mafia: infatti gli “uomini d’onore” in condizioni finanziarie disagiate ed i loro familiari vengono aiutati e sostenuti, durante la detenzione, nella “famiglia” di appartenenza; e spesso non si tratta di aiuto finanziario di poco conto, se si considera che, come è notorio, l’ “uomo d’onore” rifiuta il vitto del “Governo” e, cioè, il cibo fornito dall’Amministrazione Carceraria, per quel senso di distacco e di disprezzo generalizzato che la mafia nutre verso lo Stato.

Unica conseguenza della detenzione, qualora a patirla sia un capo famiglia, è che questi, per tutta la durata della carcerazione, viene sostituito dal suo vice in tutte le decisioni, dato che, per la sua situazione contingente, non può essere in possesso di tutti gli elementi necessari per valutare adeguatamente una determinata situazione e prendere, quindi, una decisione ponderata.

Il capo, comunque, continuando a mantenere i suoi collegamenti col mondo esterno, è sempre in grado di far sapere al suo vice il proprio punto di vista, che però non è vincolante, e, cessata la detenzione, ha il diritto di pretendere che il suon vice gli renda conto delle decisioni adottate.

Durante la detenzione è buona norma, anche se non assoluta, che l’“uomo d’onore” raggiunto da gravi elementi di reità non simuli la pazzia nel tentativo di sfuggire ad una condanna: un siffatto atteggiamento è indicativo della incapacità di assumersi le proprie responsabilità.

Adesso, però, sembra che questa regola non sia seguita, e, comunque, che non venga in qualche modo sanzionata, ove si consideri che sono numerosi gli esempi di detenuti, sicuramente uomini d’onore, che hanno simulato la pazzia (vedi sequestro procedimenti gli esempi di Giorgio Aglieri, Gerlando Alberti, Tommasi Spadaro, Antonino Marchese, Gaspare Mutolo, Vincenzo Sinagra “Tempesta”).

Tutto ciò, a parere del Buscetta, è un ulteriore sintomo della degenerazione degli antichi principi di “Cosa Nostra”.

Anche il modello di comportamento in carcere dell’“uomo d’onore”, descritto da Buscetta, è radicalmente mutato negli ultimi tempi.

Ricorda infatti Tommaso Buscetta che in carcere gli “uomini d’onore” dovevano accantonare ogni contrasto ed evitare atteggiamenti di aperta rivolta nei confronti dell’Autorità carceraria. Al riguardo, cita il suo stesso esempio: si era trovato a convivere all’Ucciardone, per tre anni, con Giuseppe Sirchia, vice di Cavataio ed autore materiale dell’omicidio di Bernardo Diana, il quale era vice del suo grande amico, Stefano Bontate; ma, benchè non nutrisse sentimenti di simpatia nei confronti del suo compagno di detenzione, lo aveva trattato senza animosità, invitandolo perfino al pranzo natalizio.

Questa norma, però, non è più rispettata, come si evince dal fatto del Pietro Marchese, uomo d’onore della famiglia di Ciaculli. è stato ucciso il 25/2/1982 proprio all’interno dell’Ucciardone, su mandato della “commissione”, da altri detenuti.

Unica deroga al principio della indissolubilità del legame con “Cosa Nostra” è la espulsione dell’“uomo d’onore”, decretata dal “capo famiglia” o, nei casi più gravi, dalla “Commissione” a seguito di gravi violazioni del “codice” di “Cosa Nostra”, e che non di rado prelude all’uccisone del reo.

L’uomo d’onore espulso, nel lessico mafioso, è “posato”. Ma neanche l’espulsione fa cessare del tutto il vincolo di appartenenza all’organizzazione, in quanto produce soltanto un affetto sospensivo che può risolversi anche con la reintegrazione dell’“uomo d’onore”.

Pertanto l’espulso continua ad essere obbligato all’osservanza delle regole di “Cosa Nostra”. Lo stesso Buscetta, a causa delle sue movimentate vicende familiari, era astato “posato dal suo capo famiglia Giuseppe Calò, il quale poi gli aveva detto di non tenere conto di quella sanzione ed anzi gli aveva proposto di passare alle sue dirette dipendenze. Anche Gaetano Badalamenti, nel 1978, benchè fosse capo di “Cosa Nostra”, era stato espulso dalla “commissione”, per motivi definito gravissimi, su cui però il Buscetta non ha saputo (o voluto) dire nulla.

L’uomo d’onore “posato” non può intrattenere rapporti con altri membri di “Cosa Nostra”, i quali sono tenuti addirittura a non rivolgergli la parola. a parola. E proprio basandosi su questa regola, Buscetta si era mostrato piuttosto scettico sulla possibilità che il Badalamenti, benché “posato”, fosse coinvolto nel traffico di stupefacenti con altri uomini d’onore; senonché, venuto a conoscenza delle prove obiettive acquisite dall’Ufficio, si è dovuto ricredere ed ha commentato che “veramente il denaro ha corrotto tutto e tutti”.

Altra regola fondamentale di Cosa Nostra è l’assoluto divieto per l’“uomo d’onore” di fare ricorso alla Giustizia statuale. Unica eccezione, secondo il Buscetta, riguarda i furti di veicoli, che possono essere denunziati alla Polizia Giudiziaria per evitare che l’“uomo d’onore”, titolare del veicolo rubato, possa venire coinvolto in eventuali fatti illeciti commessi con l’uso dello stesso; naturalmente, può essere denunziato soltanto il fatto obiettivo del furto, ma non l’autore.

Raccolta di video-documenti sulla storia e l’attività di Cosa nostra

Raccolta video su Don Pino Puglisi

https://www.youtube.com/results?search_query=rai+storia+don+pino+puglisi

Diario civile. Rocco Chinnici: Palermo come Beirut

La Memoria – Magistrati uccisi da mafie e terrorismo. Paolo Borsellino

’Ndrangheta

Storia e cronologia

Camorra

Storia e cronologia

Mafia in Puglia

Storia e cronologia

Mafia americana

Storia e cronologia